超低磁場核磁気共鳴画像装置(ULF-fMRI)の開発

核磁気共鳴の原理(別ページ)

超低磁場中での核磁気共鳴現象

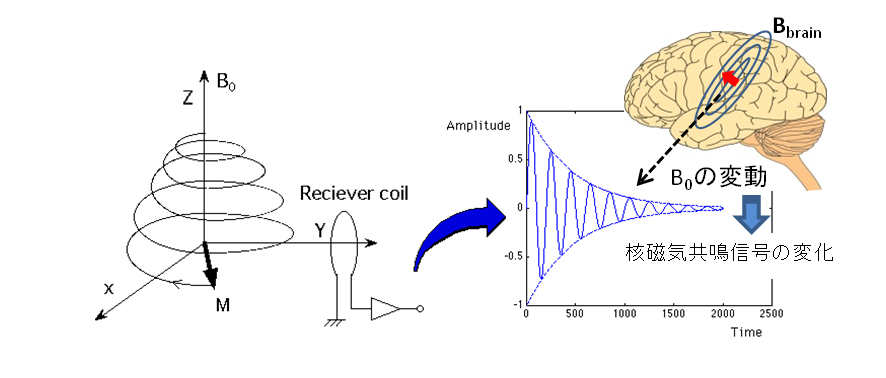

最近のSQUID研究において、地磁気程度の静磁場を用いて核磁気共鳴画像装置(MRI)を作ろうという研究が話題を集めている。これが実用化されれば、MEGと同じ装置で脳画像が撮影でき、これまで別々の装置で行ってきたことが1か所でかつ同時期に行えるのでMEGの普及には非常にプラスになる。さらに、本装置は形態情報の取得だけではなく、超低磁場化により脳神経活動による微弱磁場変化が核磁気共鳴現象に影響を及ぼし、これにより脳神経活動の様子(機能情報)を画像化できる可能性を秘めている(超低磁場機能的核磁気共鳴画像装置:Ultra Low Field functional Magnetic Resonance Imaging (ULF-fMRI))。核磁気共鳴現象として、静磁場中においてRFパルス等で倒されたスピンがラーモアの式で決まる周波数で歳差運動をして元に戻る現象(FID: Free Induction Decay)が知られているが、この静磁場が変化した場合、FID信号も影響を受けることになり磁場の変化が周波数の変化となる。この静磁場が脳神経活動による磁場変化に対して無視できないほど小さくなった場合、そのFID信号は脳神経活動を反映した量となり、これを計測することができれば脳神経活動の様子を知ることができる。

脳内ではどれくらい磁場が発生するのか?

ULF-fMRIが果たして実現できるのか、そのためには、まず脳神経活動による磁場がどれくらいなのかを知る必要がある。脳神経活動として、下図にMEGを用いて聴覚誘発脳磁場を計測した結果を示す。

ところで、MEGは頭外での磁場を計測するものであり、ULF-fMRIで必要とされる脳内磁場を直接知ることはできない。そこで、MEG計測から磁場源モデルを仮定し、そのモデルを用いて脳内磁場を計算することとする。聴覚誘発脳磁場においては、音刺激提示後約100msに観測される反応(N100m)は、その磁場分布が示すように電流ダイポール性が高い。上図の場合、左右それぞれ60nAm、125nAmのダイポールモーメントを示した。そこで、脳神経活動のモデルとしてこれらの値よりも少なめの50nAmの電流ダイポールを想定し、この電流ダイポール周辺の磁場を算出した。下図は頭を球体モデルとした場合の内外の磁力線の様子を示したものである。

電流ダイポールの近傍では下図のような磁場分布を示し、直近では約200pTの磁場強度を示した。従って、静磁場が1μT以下の超低磁場となれば脳神経活動の磁場がスピンに影響を及ぼす可能性がある。ドイツの研究グループは0.5μTで核磁気共鳴信号の観測に成功しており、このような超低磁場でも核磁気共鳴信号を計測することは不可能ではない。

超低磁場化に伴う課題

ULF-fMRI実現化の課題として、超低磁場中での勾配磁場の精度の問題や共鳴信号の低周波化に伴う周波数分解精度の問題などが考えられる。例えば、静磁場を1μTとした場合その核磁気共鳴周波数は約43Hzとなる。離散フーリエ変換を用いる場合その周波数分解能は時間長の逆数になるため、0.1Hzの周波数分解を得るためには10sの時間長が必要である。データ数が足りない場合、不足分に0を入れて必要な時間長にする手法が用いられるが、その場合データ長に対応する窓関数が適用されているものと考えることができ、窓関数によるスペクトルの広がりは避けることはできない。

課題解決のための静磁場制御シーケンス

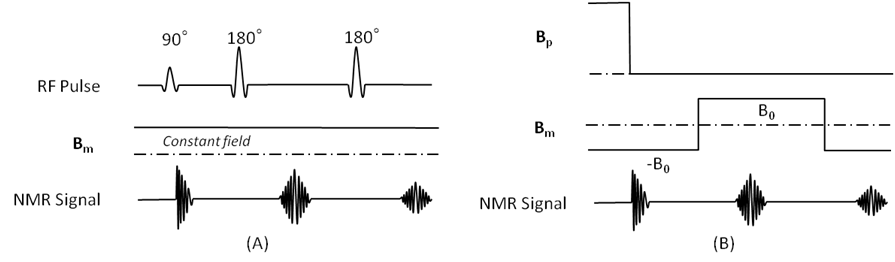

先に述べたように超低磁場下の核磁気共鳴信号は超低周波となるため扱いが難しい。そこで、信号検出時の静磁場を大きくし信号を高周波化する手法を考案した。下図(A)は通常のMRIで用いられるスピンエコー法と呼ばれるパルスシーケンスであるが、静磁場が低磁場の場合、下図(B)に示すようにRFパルスの代わりに静磁場を制御することによりこれを実現することができる。

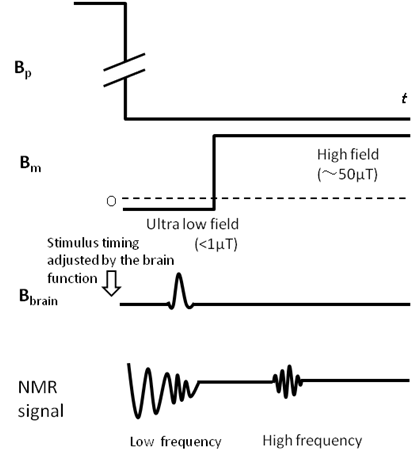

このスピンエコー法において、最初の90度パルスに相当する時に静磁場を先に示した神経活動によりスピンが影響受ける程度の低磁場にして、神経活動による磁場でスピンを磁場修飾し、その後極性を反転した静磁場を加える。このときに比較的高磁場の静磁場にし、そのときの信号を検出する。そこで観測されるエコー信号は神経活動の磁場変化の影響を受けたものとなる(下図参照)。具体的な数値で説明すると、最初の静磁場を1μT以下にし、次の反転静磁場を50μT程度にする。これにより最初の静磁場中で43Hz以下のFID信号が発生し、次の反転静磁場で2.1KHzのエコー信号が発生することになる。

原理実験

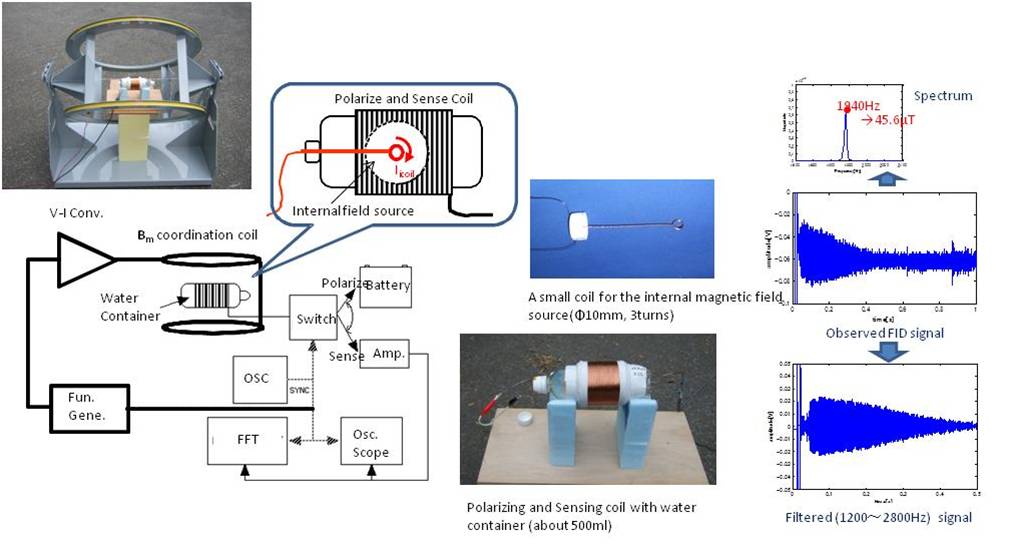

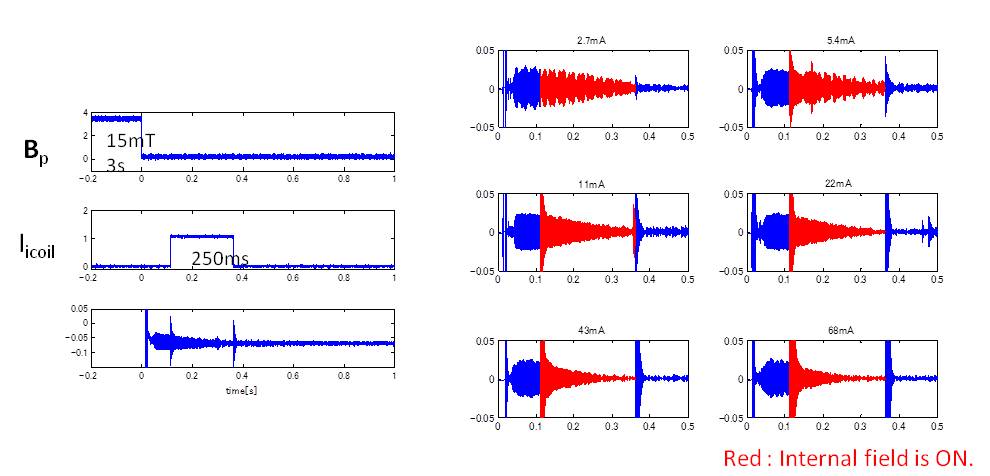

簡単な核磁気共鳴実験装置を構築し原理実験を行った。いきなりSQUIDを用いるのは大変なので多重コイルを用いて核磁気共鳴信号(NMR)を検出する。これは一般にはプロトン磁力計と呼ばれているものである。静磁場として地磁気を用いるため野外で実験を行った。下図に装置の概略と何もしていない場合のFIDの観測波形を示す。

まずはじめに、水容器内に設置したコイルで磁場を発生させたときのFID信号の変化を観測した。下図に示すようにコイルに流す電流を大きくするとFID信号が早く減衰した。これは超低磁場中では脳磁場によって核磁気共鳴信号が変調を受けることに相当する。なお、十分な幅の時間窓でないためスペクトルの広がりとしてFID信号の違いを比較することはできなかった。

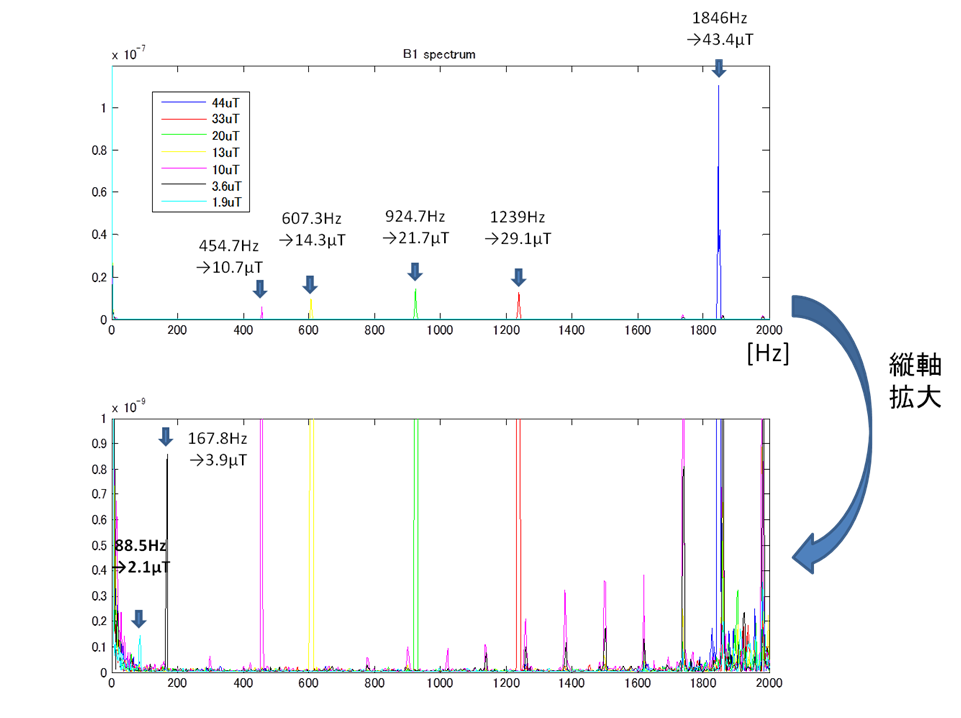

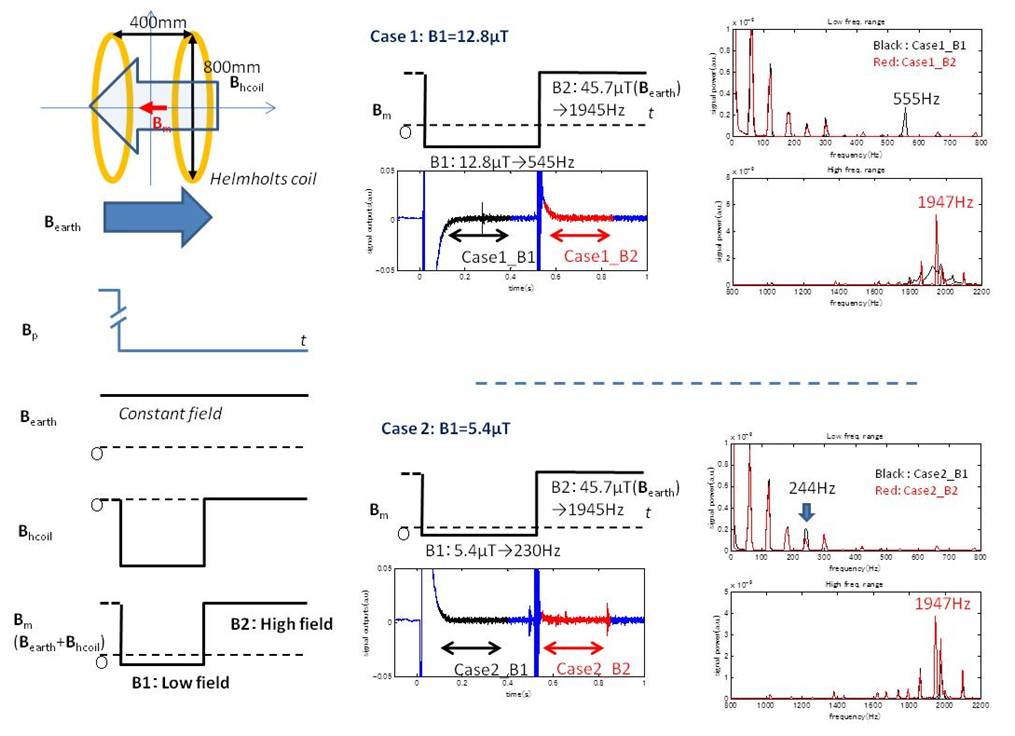

つぎに先に示した磁場強度が異なるスピンエコー法の実験を行った。直径800mmのヘルムホルツコイルを用いて地磁気とは反対向きの磁場を発生させ、地磁気の大きさとは異なる反対向きの静磁場を作る(B1)。一定時間後、ヘルムホルツコイルの電流を切り地磁気のみとする(B2)。磁場の不均一等が原因で信号が弱く、時間波形では確認できないが、スペクトル解析により各磁場に対応する核磁気共鳴信号を確認することができた。なお、磁場検出用コイルは2kHz付近にQを持たせているためそれを外れた周波数では大きく減衰する。それでも、B1に対応する500Hzや244Hzに大きさの違いを確認することができた。

磁気シールドルーム内での非対称スピンエコーの実験

先の実験では、ヘルムホルツコイルと地磁気との合成による静磁場と、地磁気のみによる静磁場とでは磁場の不均一性が同じでないためエコーが発生しにくい。そこで、ヘルムホルツコイルを磁気シールドルーム内に設置し、地磁気を用いずヘルムホルツコイルのみによるスピンエコー法を試みた。下図に実験システム構成図を示す。

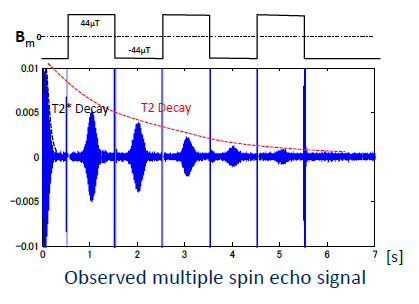

これを用いてマルチエコーの実験を行った例を下図に示す。図に示すように、核磁化磁場遮断直後のFID信号は急速に減衰するが、その後に出現する各エコーのピーク値はより長い時定数を持って減衰する。前者は主に静磁場の不均一による横磁化の減衰によるもの(T2*緩和)であり、後者が本来の横緩和(T2緩和)を表現するものである。

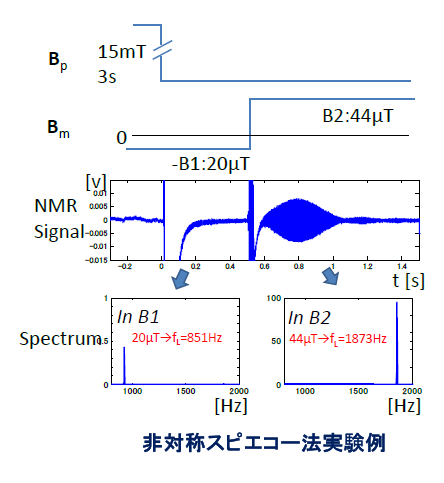

次に核磁化磁場遮断直後の静磁場(B1)とその後の反転磁場(B2)の磁場強度が異なる非対称スピンエコーの実施例を下図に示す。B1において、検出コイルの感度帯域ではないため波形レベルでは確認は難しいが、スペクトル解析では磁場強度(20μT)に対応する周波数(851Hz)にピークを認めることができた。B2においては時間波形でも明瞭にエコーを認めることができ、またそのスペクトルも磁場強度(44μT)に対応する周波数のところ(1873Hz)にピークが認められた。先の原理実験に比べより明瞭に非対称スピンエコーの実験を行うことが可能となった。

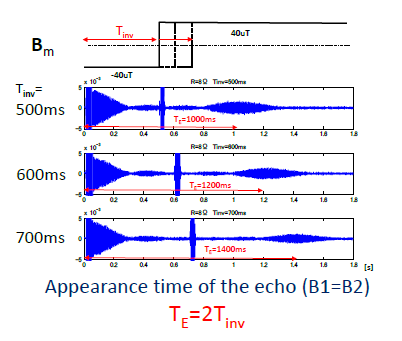

エコーの出現するタイミングは、通常のスピンエコー法の場合(B1=B2)、90度パルスから180度パルスまでの時間の2倍である。本実験装置においても磁場反転までの時間(Tinv)をいろいろ変えてエコーの出現時間(TE)を調べた結果、下図に示すようにその傾向が確かめられた。

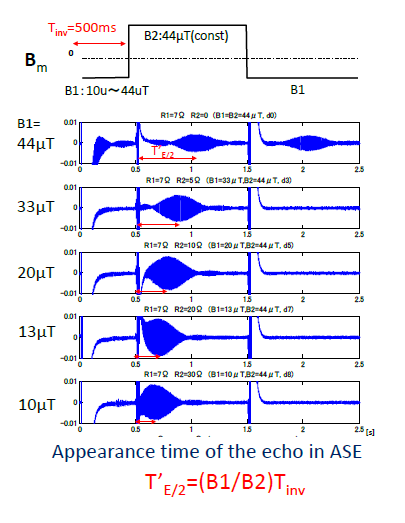

非対称スピンエコー法の場合、B1とB2の大きさの比率により出現タイミングが変化する。下図に示すようにB2がB1より小さい場合、エコーの出現タイミングは短縮される。逆に、B2が大きい場合には延長される。その関係はT'E/2=(B1/B2)*Tinvとなる。

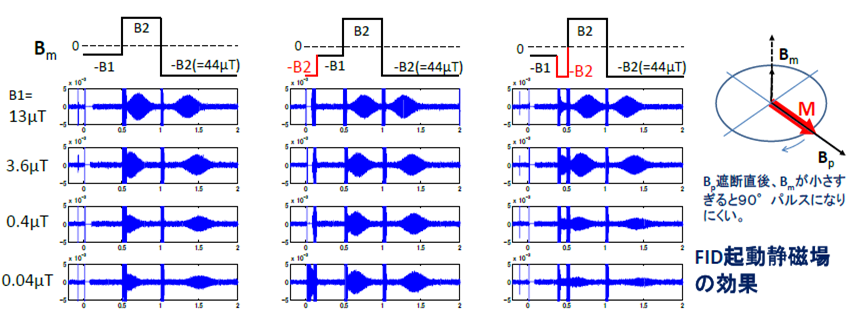

原理的には、B1を小さくしていくとエコーの出現タイミングが短縮され、T2緩和の早いところとなるので、振幅は大きくなる。しかし本実験においては、B1があまり小さくなると下図(左)に示すようにエコー振幅が小さくなる結果となった(B1=0.4μTおよび0.04μT)。これは、核磁化磁場遮断直後の静磁場が小さすぎると90度パルスになりにくいものと思われる。そこで下図(中)に示すように、核磁化磁場遮断直後、ある程度大きめの磁場にしてから磁場を小さくするとエコーの振幅を大きくすることができる。この磁場は核磁化磁場遮断直後に加えるのが有効であり、下図(右)に示すように後になるとその効果はない。

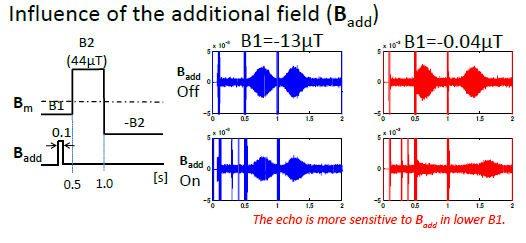

B1中に外部磁場(Badd)が加わった場合の結果を一部示す。これは神経活動による磁場が発生したことを想定しており、B1を十分に小さくしたときにエコーが神経活動により影響を受けることを模擬するものである。下図において、B1が大きいとき(13μT)にはあまり影響を受けないが、小さいとき(0.04μT)には最初のエコーが消失しているのが分かる。なお、変化の仕方は磁場の向きや強度、タイミング等によって変化する。ちなみに、本データは静磁場に対して直交方向に磁場を加えたもので、静磁場と同じ方向ではB1の大きさの違いによる変化はほとんどない。今後は各条件に関してどのように変化するかを定量的に評価したい。

おまけ

本実験で用いている検出コイルは40μT付近でのNMR信号検出を目的としているため、2kHz付近を中心周波数とする共振特性を持たせている。しかしながら、波形レベルでは確認は難しいが、スペクトル解析を行うと感度帯域外にも関わらずより低磁場でのNMRスペクトルを認めることができた。