核磁気共鳴の原理

スピン

多くの原子核はそれぞれ固有の角速度で回転(スピン)している。原子核は電荷をもっており、スピンはその軸のまわりを流れる電流と同じ効果を持つ。これはコイルに電流が流れる現象と同じで、等価的に棒磁石のような性質をもつ。

磁場中のスピンの振る舞い

原子核の集合体を考える。外部から加えられる磁場が存在しない場合、各スピンはランダムな方向を向いている。

外部から磁場が作用すると、各スピンは外部磁場と同じ方向に向きをそろえようとする。ただし、個々のスピンは外部磁場に対し同じ方向を向いているわけではなく、ある角度を持っていて、かつ外部磁場の方向を中心に回転している。これを歳差運動と呼び、通称みそすり運動と言う。

このときの歳差運動の速度(周波数)は、ラーモア(Larmor)の式と呼ばれるもので与えられる。

F = γB0

Fは歳差運動周波数(ラーモア周波数)、B0は磁場の強さ、γは磁気回転比と呼ばれる原子によって異なる定数である。MRIで用いられる水素原子(プロトン)の場合、γは4257[Hz/Gauss]であり、1T(10000Gauss)の磁場中では42.57MHzで歳差運動していることになる。多数のスピンの集合体として考えた場合、外部磁場と同方向に寄与する成分のみが全体の磁化成分として残る。これを巨視的磁化と呼ぶ。この巨視的磁化も外部磁場の方向から傾けると個々のスピンと同じように歳差運動をし、その周波数はラーモアの式に従う。

共鳴とRFパルス

それでは、どのようにして巨視的磁化を傾けるのか?その一つの方法として、静磁場に対して垂直な面内にくるくると回転するような磁場を加えてやる方法がある。具体的にはコイルに交流電流(RF)を流して回転磁場を発生させるのだが、この時の交流電流の周波数をラーモア周波数に一致させる必要がある。このような磁場を加えた場合、巨視的磁化(M)は静磁場(B0)の方向を中心にくるくると回り出し、だんだんと傾いて行く。これはエネルギーの吸収に相当する

ここで交流電流を止め回転磁場をストップさせると、くるくる回りながら静磁場の方向へ戻って行く。このときにエネルギーの放出という現象がおきるわけで、受信コイルにより信号として検出することができる。この過程においてエネルギーの吸収と放出という2つの現象が起こることから、これを共鳴現象とみなすことができ、そのために核磁気共鳴と呼ばれる。

回転磁場を加え続けるとMも傾き続ける。したがって、その加える時間を調節することによってMを任意の角度に傾けることができる。このときの角度をフリップ角と呼び、その短時間の回転磁場のことをRFパルスという。外部磁場に対して垂直方向、つまり90°のフリップ角を持たせるためのRFパルスを特に90°パルス、外部磁場と反対向き、つまり180°のフリップ角を持たせるためものを180°パルスという。フリップ角はRFパルスの振幅やパルス幅によって調整する。

RFパルスによってある角度まで倒されたMは静磁場の方向を中心に回転する。つまり、棒磁石が回転するのと同じ現象になり、その付近にコイルをおけば交流電流が発生する。その最大振幅が得られるのは90°パルスを加えた直後である。このときに観測される信号の振幅は時間とともに減衰する。この現象を自由誘導減衰( free induction decay :FID)と呼ぶ。

横緩和と縦緩和

緩和とは平衡状態に戻ることを意味し、縦緩和とは90°パルスによって直交面に倒された磁化が徐々に静磁場の方向に戻る過程である。つまり、最初0だった縦磁化が上昇し平衡値に達することで、平衡値はスピンの数や温度、磁場強度によって決まる量である。これはT1緩和やスピン-格子緩和とも呼ばれている。これに対し横緩和とは先のFID信号のことで、時間とともに横磁化(静磁場に対し直交した磁化)が減衰することである。緩和時間は横緩和より縦緩和の方が大きい(たかだか同じ)。これは静磁場の不均一性が主な原因で、個々のスピンが受ける磁場が同一でないため、スピン間で回転速度のずれが生じ、スピンの向きに広がりが生じ全体としての横磁化が小さくなるためである(dephasing)。この磁場の不均一性は外部からの静磁場のみによるものだけでなく、各スピン間の相互作用等により非常に微視的な領域においても生じている。後者のみによる横緩和時間というのは、物質固有の物理特性を表現し、重要なパラメータである。これをT2緩和あるいはスピン-スピン緩和という。

スピンエコー法

実際のFID信号は横緩和時間より早く減衰してしまう。これは静磁場の不均一性に由来するものだが、現実にはこの不均一性を完全に回避することはできない。そこで、不均一な静磁場中でも横緩和時間を知る方法として、スピンエコー法というものが考案されている。これは、90°パルス照射後ある一定の間隔で180°パルスを照射して行くもので、これによって180°パルス照射後に共鳴信号のエコーが発生する。このとき各エコーごとの振幅の減衰が真の横緩和時間となる。

90°パルス照射直後は各スピンの方向はそろっていて、その総和がMとなっているが、磁場の不均一性のため各スピンの歳差運動周波数がわずかに異なり、徐々に各スピンの方向がずれて行く。そのため総体としてのMも小さくなりFID信号も早く減衰する。ここで180°パルスを照射すると、各スピンが180°回転する。そうすると最初早く運動していたものが後ろに回り、遅かったものが前に進むことなり、いずれまた両者が一致する瞬間があり(rephasing)、このときにエコー信号が発生する。

プロトン磁力計

Mを傾ける方法として交流磁場による方法を説明したが、別の方法として静磁場と直交方向に非常に大きな直流磁場をかける方法がある。直流磁場が静磁場よりはるかに大きいため静磁場方向の磁場は無視され、Mは直流磁場の方向に向く。直流磁場を切ると静磁場の方向へ戻るが、素早く切るとMは歳差運動しながら戻っていく。これはちょうど先の90°パルスに相当する。この現象を利用したのがプロトン磁力計であり、もっともシンプルな核磁気共鳴装置である。プロトン磁力計は磁場の絶対値を計る装置で、地球物理や資源探査などの分野に用いられている。磁場の大きさはプロトンの核磁気共鳴信号の周波数によって決まることから、基準磁場による感度校正の必要は無く、磁場の絶対値を正確に知ることができる。

直流磁場は磁化を大きくする作用も兼ねており、これを核磁化と呼ぶ。核磁化用磁場(Bpol)に用いて、磁化(M)を大きくするとともに静磁場(B0)と垂直方向に傾ける(Bpol >> B0)。このBpolを瞬時に0にするとMはB0の方向(z方向)を中心に歳差運動しながらB0の方向に戻って行く。Bpolを0にする速度が遅い場合、Mは歳差運動せずにBpolの減衰の速度にしたがってB0の方向に戻ってしまう。回路構成は、核磁化・検出用コイル、核磁化用直流電源、増幅回路、核磁化と検出の切り替え回路などからなり、検出された信号を数字に変換したい場合にはカウンタ回路などが付加される。

プロトン磁力計の製作と実験

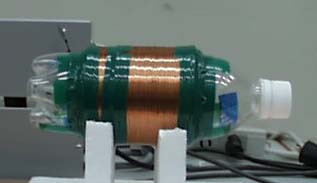

(1)核磁化・検出用コイル

胴体部分が円筒状の500mlのペットボトルを利用し、胴体部分約9cmのところにウレタン皮膜線〔銅線〕を巻く。多く巻くほど受信感度が高くなる(信号が大きくなる)が、コイルの抵抗値が増加し核磁化の電流値に制限を与える。そのため、銅線はある程度太いものを使用し、抵抗値の増加を抑える。下図は1mmΦの銅線を用いて600回巻いたもので、抵抗値は3.3Ωはインダクタンスは15mHとなった。

(2)切り替え回路

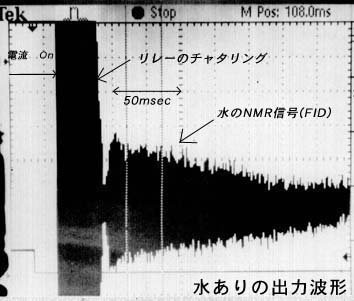

リレーを使って核磁化(polarizing)と検出(readout)を切り替える。切り替えのタイミングは、発信器のSYNC信号などを使って制御する。なお、リレーや核磁化・検出コイルに付いているダイオードはコイルの逆起電圧から回路を保護するためのものである。

(3)信号増幅回路

下図は核磁化・検出コイルによって検出された核磁気共鳴信号を増幅するための回路で、増幅率100倍の計装増幅器と10倍の反転増幅器で構成されている。入力部のコンデンサC*はコイルとマッチングをとるためのもので、コイルのインダクタンスが15mHの場合、共振周波数を2kHz(地磁気下でのプロトンのラーモア周波数)とすると、その値は0.42μFとなる。実際には、0.47μFを使用した。

(4)FID信号の観測

低周波発信機、オシロスコープ、FFTアナライザ等を用意する。発信機の発信周波数は0.1~0.3Hzに設定し、そのSYNC信号を切り替え回路のTrig in、オシロスコープの入力、FFTアナライザのExt Trigに接続する。増幅回路の出力は、オシロスコープとFFTアナライザの入力へそれぞれ接続する。

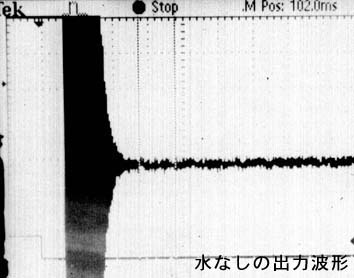

コイル部(ペットボトル)に水を入れ、コイルと地磁気の方向が垂直になるように設定した。なお、計測は野外で行った。下図は水が無い場合とある場合のの検出波形とスペクトルを示している。水がある場合には地磁気のラーモア周波数に対応する1.95kHzのFID信号が観測された。

検出波形

検出波形のスペクトル

.jpg)

.jpg)